Por lo general la historia es conocida por fechas, nombres y un simple resumen, hay que sumergirse en los hombres que la vivieron para pesar lo que verdaderamente significa.

Conversación entre Salvo y Bolognesi

Quitada la venda de los ojos de Salvo, fue introducido a presencia del jefe peruano, que de pie recibió a nuestro enviado.

Bolognesi era un anciano de marcial apostura; de frente ancha despejada, nariz si se quiere recta pero un poco ancha; usaba pera y bigote y tenía todo el aspecto de un viejo veterano.

En esos momentos llevaba un sencillo uniforme cubierto por un paletot azul abrochado militarmente; sus pantalones eran color garanse, es decir, grana o colorado, como los que antaño usamos nosotros, con franja de oro en ambas piernas; y cubría su cabeza el tradicional quepis de estilo francés, llevando al frente el escudo peruano, que era un sol de oro:

«Un momento después el oficial chileno llegó a la presencia del jefe de la plaza; su conferencia fue breve, digna y casi solemne de una y otra parte.

'El coronel Bolognesi había invitado al mayor Salvo a sentarse a su lado en un pobre sofá colocado en la testera de un salón entablado pero sin alfombra y sin más arreos que una mesa de escribir y unas cuantas sillas.

Y cuando en profundo silencio ambos estuvieron el uno frente al otro, se entabló el siguiente diálogo:

-Lo oigo a Ud., señor -dijo Bolognesi-, con voz completamente tranquila.

-Señor -contestó Salvo-, el general en jefe del Ejército de Chile, deseoso de evitar un derramamiento inútil de sangre, después de haber vencido en Tacna al grueso del Ejército Aliado, me envía a pedir la rendición de esta plaza, cuyos recursos en hombres, víveres y municiones conocemos.

-Tengo deberes sagrados, repuso el gobernador de la plaza, y los cumpliré quemando el último cartucho.

-Entonces está cumplida mi misión, dijo el parlamentario, levantándose.

-Lo que he dicho a Ud. -repuso con calma el anciano-, es mi opinión personal; pero debo consultar a los jefes; y a las dos de la tarde mandaré mi respuesta al Cuartel General chileno.

Pero el mayor Salvo, más previsor que nuestros diplomáticos, le replicó en el acto:

-No, señor comandante general. Esa demora está prevista, porque en la situación en que respectivamente nos hallamos, una hora puede decidir de la suerte de la plaza. Me retiro.

-Dígnese Ud. aguardar un instante, replicó el gobernador de la plaza. Voy a hacer la consulta aquí mismo, en presencia de Ud.

Y agitando una campanilla llamó un ayudante, al que impartió orden de conducir inmediatamente a consejo a todos los jefes.

Mientras éstos llegaban conversaron los dos militares sobre asuntos generales; pero el jefe sitiado insistió sobre la necesidad de regularizar la guerra, lo que pareció traicionar cierta ansiedad por su vida y la de los suyos; mas no se llegó a una discusión formal, porque con dilación de pocos minutos comenzaron a entrar todos los jefes a la sala.

El primero de ellos fue Moore, vestido de paisano, pero con corbata blanca de marino; enseguida Alfonso Ugarte, cuya humilde figura hacía contraste con el brillo de sus arreos; el modesto y honrado Inclán; el viejo Arias; los comandantes O'Donovan, Zavala, Sáenz Peña, los tres Cornejo y varios más.

Cuando estuvieron todos sentados, en pocas y dignas palabras el gobernador de la plaza reprodujo en substancia su conversación con el emisario chileno, y al llegar a la respuesta que había dado a la intimación, se levantó tranquilamente Moore y dijo:

-Ésa es también mi opinión.

Siguieron los demás en el mismo orden, por el de su graduación, y entonces dejando a su vez su asiento el mayor Salvo, volvió a repetir:

-Señores, mi misión está concluida... Lo siento mucho.

Y luego, alargando la mano a algunos de los jefes que le tendían la suya cordialmente, fue diciéndoles sin sarcasmo, pero con acentuación:

-Hasta luego.

Bolognesi era un anciano de marcial apostura; de frente ancha despejada, nariz si se quiere recta pero un poco ancha; usaba pera y bigote y tenía todo el aspecto de un viejo veterano.

En esos momentos llevaba un sencillo uniforme cubierto por un paletot azul abrochado militarmente; sus pantalones eran color garanse, es decir, grana o colorado, como los que antaño usamos nosotros, con franja de oro en ambas piernas; y cubría su cabeza el tradicional quepis de estilo francés, llevando al frente el escudo peruano, que era un sol de oro:

«Un momento después el oficial chileno llegó a la presencia del jefe de la plaza; su conferencia fue breve, digna y casi solemne de una y otra parte.

'El coronel Bolognesi había invitado al mayor Salvo a sentarse a su lado en un pobre sofá colocado en la testera de un salón entablado pero sin alfombra y sin más arreos que una mesa de escribir y unas cuantas sillas.

Y cuando en profundo silencio ambos estuvieron el uno frente al otro, se entabló el siguiente diálogo:

-Lo oigo a Ud., señor -dijo Bolognesi-, con voz completamente tranquila.

-Señor -contestó Salvo-, el general en jefe del Ejército de Chile, deseoso de evitar un derramamiento inútil de sangre, después de haber vencido en Tacna al grueso del Ejército Aliado, me envía a pedir la rendición de esta plaza, cuyos recursos en hombres, víveres y municiones conocemos.

-Tengo deberes sagrados, repuso el gobernador de la plaza, y los cumpliré quemando el último cartucho.

-Entonces está cumplida mi misión, dijo el parlamentario, levantándose.

-Lo que he dicho a Ud. -repuso con calma el anciano-, es mi opinión personal; pero debo consultar a los jefes; y a las dos de la tarde mandaré mi respuesta al Cuartel General chileno.

Pero el mayor Salvo, más previsor que nuestros diplomáticos, le replicó en el acto:

-No, señor comandante general. Esa demora está prevista, porque en la situación en que respectivamente nos hallamos, una hora puede decidir de la suerte de la plaza. Me retiro.

-Dígnese Ud. aguardar un instante, replicó el gobernador de la plaza. Voy a hacer la consulta aquí mismo, en presencia de Ud.

Y agitando una campanilla llamó un ayudante, al que impartió orden de conducir inmediatamente a consejo a todos los jefes.

Mientras éstos llegaban conversaron los dos militares sobre asuntos generales; pero el jefe sitiado insistió sobre la necesidad de regularizar la guerra, lo que pareció traicionar cierta ansiedad por su vida y la de los suyos; mas no se llegó a una discusión formal, porque con dilación de pocos minutos comenzaron a entrar todos los jefes a la sala.

El primero de ellos fue Moore, vestido de paisano, pero con corbata blanca de marino; enseguida Alfonso Ugarte, cuya humilde figura hacía contraste con el brillo de sus arreos; el modesto y honrado Inclán; el viejo Arias; los comandantes O'Donovan, Zavala, Sáenz Peña, los tres Cornejo y varios más.

Cuando estuvieron todos sentados, en pocas y dignas palabras el gobernador de la plaza reprodujo en substancia su conversación con el emisario chileno, y al llegar a la respuesta que había dado a la intimación, se levantó tranquilamente Moore y dijo:

-Ésa es también mi opinión.

Siguieron los demás en el mismo orden, por el de su graduación, y entonces dejando a su vez su asiento el mayor Salvo, volvió a repetir:

-Señores, mi misión está concluida... Lo siento mucho.

Y luego, alargando la mano a algunos de los jefes que le tendían la suya cordialmente, fue diciéndoles sin sarcasmo, pero con acentuación:

-Hasta luego.

Despedido enseguida en el mismo orden en que había sido recibido, llegaba el mayor Salvo a su batería, a las 8:30 de la mañana, y sin cuidarse mucho de decir cuál había sido el resultado de su comisión, pedía un alza y un nivel para apuntar sus piezas de campaña a los fuertes del norte que tenía a su frente'».

Vicuña Mackenna termina esta interesante página con la anotación siguiente:

«La escena y el diálogo de la intimación de Arica, nos fue referida por el mayor Salvo a los pocos días de su llegada a Santiago, en junio de 1880, conduciendo en el Itata, los prisioneros de Tacna y Arica, y la hemos conservado con toda la fidelidad de un calco»

Relato del Capitán del 4º de Línea don Ricardo Silva Arriagada

Mandaba la 4.ª del 2.º -me decía don Ricardo Silva Arriagada, no ha mucho- Mi compañía contaba los mejores cazadores del antiguo 4.º

Mandaba la 4.ª del 2.º -me decía don Ricardo Silva Arriagada, no ha mucho- Mi compañía contaba los mejores cazadores del antiguo 4.º

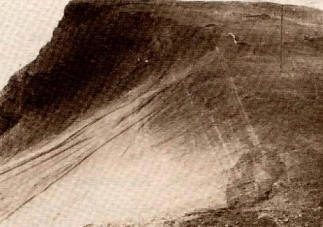

Tenía muy buenos oficiales; se me honró dándome la descubierta en el ataque. Sobre nuestra izquierda, a tomar el Este, marchó el 1.er batallón; a nosotros, los del 2.º, nos enviaron a los fuertes de la costa, a los de La Lisera; eran cuatro, con cinco trincheras, foseadas en forma de media luna.

Partimos oblicuando sobre la izquierda, con esta en cabeza, en movimiento envolvente; el ataque fue rapidísimo; no hicimos fuego sino cuando ya estábamos encima; todo el 2.º batallón, ciego y con rapidez asombrosa, tomamos todos los fuertes de la playa y llegamos al recinto mismo del Morro; sentimos el toque de «¡Alto el fuego!»

Nos detuvimos un momento, y como hubieran muchas bajas, de acuerdo todos seguimos el asalto y penetramos a la gran plazuela, y me dirigí a un fuerte cuadrado y con rieles que había en el medio.

Cuando llegué al mástil, que enarbolaba la insignia peruana con varios de sus soldados, nadie, de nuestro ejército, se había adelantado a mí.

Más tarde pude ver los cadáveres de Bolognesi, Moore y Ugarte. Todos decían que después de haberse rendido vulgarmente, la tropa los había ultimado a culatazos, porque, con felonía, estando rendida la plaza, le dieron fuego a los cañones, reventándolos.

El cadáver de Alfonso Ugarte se encontraba en una casucha ubicada cerca del mástil, al lado del mar, mirando hacia el pueblo; en ese lugar, las rabonas del Morro cocinaban el rancho; y ahí, esas pobres mujeres, tenían oculto el cadáver de Alfonso Ugarte; era un hombre chico, moreno, el rostro picado de viruelas, los dientes muy orificados, de bigote negro.

Aquellas mujeres tenían profundo cariño por Ugarte, y para guardar su cadáver, lo habían vestido con un uniforme quitado a un muerto chileno.

Pude saber que era el coronel Ugarte, porque el doctor boliviano Quint cuando lo vio, exclamó:

-¡Pobre coronel Ugarte; no hace mucho, lo he visto vivo!

Más tarde se dio la orden de arrojar al mar todos los cadáveres; sin duda que botaron también el de Alfonso Ugarte, porque no se pudo encontrar.

En ese mismo día, ofreció su familia 5.000 soles plata por los restos del coronel; se buscaron mucho; di noticias, detallé lo ocurrido, pero nada se descubrió.

Esto ocurrió largo rato después de rendida la plaza.

Iba a descender al plan por un senderito que vecino al mástil se encontraba, cuando varios jefes peruanos subían a la altura; uno de ellos me dijo:

-¡Sálvenos, señor; estamos rendidos!

Eran los señores comandantes don Manuel C. de La Torre, don Roque Sáenz Peña y el mayor don Francisco Chocano, que arrancando de la furia de los soldados chilenos, se rendían a discreción.

La Torre me entregó su revólver; don Roque Sáenz Peña estaba herido en el brazo derecho. En el acto tomé las medidas del caso para salvarlos.

La tropa que venía atacándolos, continuo disparando; mandé hacer «¡Alto el fuego!», y sólo haciendo esfuerzos soberanos, pude mantener a nuestros hombres.

-ENTRÉGUENOS LOS JEFES CHOLOS, PARA MATARLOS, MI CAPITÁN -gritaban y vociferaban todos a la vez.

La Torre y Chocano pedían a gritos perdón; Sáenz Peña se mostró tranquilo, sereno, imperturbable; si hubo miedo, en don Roque, no lo demostró; aquello resaltó más y se grabó mejor en mi memoria, por cuanto los dos prisioneros peruanos clamaban ridículamente por sus vidas.

Cierto que el trance fue duro, apurado, y él subió de punto cuando al pasar cerca de una de las piezas del Morro, reventó ésta, en circunstancias que, revólver y espada en mano, defendía a mis prisioneros.

La explosión fue tremenda; la muñonera del cañón, por poco no mata a uno de ellos; la tropa, ciega, se vino encima gritando:

-ENTRÉGUENOS LOS CHOLOS TRAIDORES, MI CAPITÁN».

El comandante La Torre agrega:

-Nosotros no somos culpables; esas piezas, posiblemente, tenían mechas de tiempo; no nos maten; nada sabemos; no tenemos participación.

Chocano une sus súplicas a La Torre, y al fin consigo salvarlos. Don Roque Sáenz Peña, mudo, no habla, no despliega sus labios; pálido se aguanta, ¡y se aguanta!

En esos momentos, varios soldados persiguen a tiros a unos infelices, y éstos se precipitan por una puerta que existe en el suelo, nuestros hombres llegan y hacen fuego. La Torre y Chocano, que ven aquello, gritan:

-Por Dios, no hagan fuego; ésa es la Santa Bárbara del Morro, la mina grande; hay más de 150 quintales de dinamita; está llena de pólvora y balas; ¡va a estallar!

La tropa se detiene, y ante la declaración de La Torre, que es el jefe de Estado Mayor enemigo, comprende la suprema necesidad de salvar a esos prisioneros, y se tranquiliza.

Las geremiadas de los prisioneros peruanos continúan, y solícitos a todo, dan muestras de miedo, pero de mucho miedo.

Don Roque Sáenz Peña sigue tranquilo, impasible; alguien me dice que es argentino; me fijo entonces más en él; es alto, lleva bigote y barba puntudita; su porte no es muy marcial, porque es algo gibado; representa unos 32 años; viste levita azul negra, como de marino; el cinturón, los tiros del sable, que no tiene, encima del levita; pantalón borlón, de color un poco gris; botas granaderas y gorra, que mantiene militarmente.

A primera vista se nota al hombre culto, de mundo.

Más tarde entrego mis prisioneros a la Superioridad Militar, que los deposita, primero en la Aduana, y después los embarcan en el Itata.

Partimos oblicuando sobre la izquierda, con esta en cabeza, en movimiento envolvente; el ataque fue rapidísimo; no hicimos fuego sino cuando ya estábamos encima; todo el 2.º batallón, ciego y con rapidez asombrosa, tomamos todos los fuertes de la playa y llegamos al recinto mismo del Morro; sentimos el toque de «¡Alto el fuego!»

Nos detuvimos un momento, y como hubieran muchas bajas, de acuerdo todos seguimos el asalto y penetramos a la gran plazuela, y me dirigí a un fuerte cuadrado y con rieles que había en el medio.

Cuando llegué al mástil, que enarbolaba la insignia peruana con varios de sus soldados, nadie, de nuestro ejército, se había adelantado a mí.

Más tarde pude ver los cadáveres de Bolognesi, Moore y Ugarte. Todos decían que después de haberse rendido vulgarmente, la tropa los había ultimado a culatazos, porque, con felonía, estando rendida la plaza, le dieron fuego a los cañones, reventándolos.

El cadáver de Alfonso Ugarte se encontraba en una casucha ubicada cerca del mástil, al lado del mar, mirando hacia el pueblo; en ese lugar, las rabonas del Morro cocinaban el rancho; y ahí, esas pobres mujeres, tenían oculto el cadáver de Alfonso Ugarte; era un hombre chico, moreno, el rostro picado de viruelas, los dientes muy orificados, de bigote negro.

Aquellas mujeres tenían profundo cariño por Ugarte, y para guardar su cadáver, lo habían vestido con un uniforme quitado a un muerto chileno.

Pude saber que era el coronel Ugarte, porque el doctor boliviano Quint cuando lo vio, exclamó:

-¡Pobre coronel Ugarte; no hace mucho, lo he visto vivo!

Más tarde se dio la orden de arrojar al mar todos los cadáveres; sin duda que botaron también el de Alfonso Ugarte, porque no se pudo encontrar.

En ese mismo día, ofreció su familia 5.000 soles plata por los restos del coronel; se buscaron mucho; di noticias, detallé lo ocurrido, pero nada se descubrió.

Esto ocurrió largo rato después de rendida la plaza.

Iba a descender al plan por un senderito que vecino al mástil se encontraba, cuando varios jefes peruanos subían a la altura; uno de ellos me dijo:

-¡Sálvenos, señor; estamos rendidos!

Eran los señores comandantes don Manuel C. de La Torre, don Roque Sáenz Peña y el mayor don Francisco Chocano, que arrancando de la furia de los soldados chilenos, se rendían a discreción.

La Torre me entregó su revólver; don Roque Sáenz Peña estaba herido en el brazo derecho. En el acto tomé las medidas del caso para salvarlos.

La tropa que venía atacándolos, continuo disparando; mandé hacer «¡Alto el fuego!», y sólo haciendo esfuerzos soberanos, pude mantener a nuestros hombres.

-ENTRÉGUENOS LOS JEFES CHOLOS, PARA MATARLOS, MI CAPITÁN -gritaban y vociferaban todos a la vez.

La Torre y Chocano pedían a gritos perdón; Sáenz Peña se mostró tranquilo, sereno, imperturbable; si hubo miedo, en don Roque, no lo demostró; aquello resaltó más y se grabó mejor en mi memoria, por cuanto los dos prisioneros peruanos clamaban ridículamente por sus vidas.

Cierto que el trance fue duro, apurado, y él subió de punto cuando al pasar cerca de una de las piezas del Morro, reventó ésta, en circunstancias que, revólver y espada en mano, defendía a mis prisioneros.

La explosión fue tremenda; la muñonera del cañón, por poco no mata a uno de ellos; la tropa, ciega, se vino encima gritando:

-ENTRÉGUENOS LOS CHOLOS TRAIDORES, MI CAPITÁN».

El comandante La Torre agrega:

-Nosotros no somos culpables; esas piezas, posiblemente, tenían mechas de tiempo; no nos maten; nada sabemos; no tenemos participación.

Chocano une sus súplicas a La Torre, y al fin consigo salvarlos. Don Roque Sáenz Peña, mudo, no habla, no despliega sus labios; pálido se aguanta, ¡y se aguanta!

En esos momentos, varios soldados persiguen a tiros a unos infelices, y éstos se precipitan por una puerta que existe en el suelo, nuestros hombres llegan y hacen fuego. La Torre y Chocano, que ven aquello, gritan:

-Por Dios, no hagan fuego; ésa es la Santa Bárbara del Morro, la mina grande; hay más de 150 quintales de dinamita; está llena de pólvora y balas; ¡va a estallar!

La tropa se detiene, y ante la declaración de La Torre, que es el jefe de Estado Mayor enemigo, comprende la suprema necesidad de salvar a esos prisioneros, y se tranquiliza.

Las geremiadas de los prisioneros peruanos continúan, y solícitos a todo, dan muestras de miedo, pero de mucho miedo.

Don Roque Sáenz Peña sigue tranquilo, impasible; alguien me dice que es argentino; me fijo entonces más en él; es alto, lleva bigote y barba puntudita; su porte no es muy marcial, porque es algo gibado; representa unos 32 años; viste levita azul negra, como de marino; el cinturón, los tiros del sable, que no tiene, encima del levita; pantalón borlón, de color un poco gris; botas granaderas y gorra, que mantiene militarmente.

A primera vista se nota al hombre culto, de mundo.

Más tarde entrego mis prisioneros a la Superioridad Militar, que los deposita, primero en la Aduana, y después los embarcan en el Itata.

Relato del Teniente del 4º de Línea Carlos Aldunate Bascuñan

«Pertenecía a la 1.ª del 1.º; mi capitán La Barrera era todo un valiente; Ricardo Gormaz, veterano del 4.º, ejercía de teniente; como subteniente de mi compañía, y en orden de antigüedad, servíamos el Maucho Meza, yo y Julio Paciente de La Sotta. Esa mañana teníamos 93 hombres, de capitán a tambor; la jornada había sido muy dura, muy cruda; nosotros perdimos ahí diez o doce hombres muertos, y los heridos de la 1.ª alcanzaron a 22. De la Sotta y Meza quedaron como arneros. Sólo mi capitán, Ricardo Gormaz, y yo, estábamos ilesos.

Nuestras clases habían peleado bien; el 1.º Jara y los sargentos Domingo Sepúlveda, Juan Francisco García, todos se habían conducido admirablemente.

Mi comandante San Martín cayó cerca del Morro, al salir del último bajo; la tropa lo supo, y los polvorazos, minas o la muerte de mi comandante, se decía que había perecido, enfurecieron a todo el mundo.

En estas circunstancias, después de 45 ó 50 minutos de pelea, llegamos al centro de la Plaza del Morro; me acompañaban cuatro o cinco soldados y un sargento; a mi retaguardia corría todo el regimiento.

No en el mismo centro, un poco cerca de las piezas que daban al mar estaba Bolognesi, don Juan Guillermo Moore, vestido de paisano; Espinosa, chiquito, y otros jefes peruanos más.

La tropa, obediente a mi voz, se detuvo y rodeó a los comandantes enemigos.

Bolognesi se dirigió a mí y me dijo:

-Estoy rendido; no me mate, que estoy herido; ¡soy un pobre viejo cargado de hijos!

En el acto contesté:

-Los oficiales chilenos no matan a los heridos ni a los prisioneros.

Bolognesi, en señal de rendición, gritó a los suyos:

-¡Alto el fuego! ¡Alto el fuego!

Sobre la marcha, recibí de manos del coronel don Francisco Bolognesi, su espada, y del capitán Espinosa, la suya.

Esas armas las poseen hoy, don Juan Miguel Dávila Baeza, la de Bolognesi y la familia de mi capitán don José Losedano Fuenzalida, la de Espinosa.

Don Juan Guillermo Moore, Bolognesi y Espinosa, fueron inmediatamente puestos bajo custodia, para librarlos de la furia de los soldados que no querían dar cuartel.

Yo continué mi camino, acompañado por mi sargento Briones y tropa de mi compañía, y en demanda de otra situación.

Por desgracia, habiendo cesado el fuego y dándose por todos la orden de no continuarlo, y estando rendido aquel poderoso reducto, un infeliz soldado, dicen algunos, ¡jamás se sabrá quien fue, creo yo, hizo reventar uno de los grandes cañones de la batería del mar!

Esa felonía volvió loco a todo el mundo, y a nadie se perdonó entonces la vida.

Más tarde pude ver juntos los cadáveres de Bolognesi, Moore y otros que no recuerdo. Bolognesi tenía roto, destapado el cráneo de un culatazo.

La tropa, furiosa, los mató estando rendidos».

Nuestras clases habían peleado bien; el 1.º Jara y los sargentos Domingo Sepúlveda, Juan Francisco García, todos se habían conducido admirablemente.

Mi comandante San Martín cayó cerca del Morro, al salir del último bajo; la tropa lo supo, y los polvorazos, minas o la muerte de mi comandante, se decía que había perecido, enfurecieron a todo el mundo.

En estas circunstancias, después de 45 ó 50 minutos de pelea, llegamos al centro de la Plaza del Morro; me acompañaban cuatro o cinco soldados y un sargento; a mi retaguardia corría todo el regimiento.

No en el mismo centro, un poco cerca de las piezas que daban al mar estaba Bolognesi, don Juan Guillermo Moore, vestido de paisano; Espinosa, chiquito, y otros jefes peruanos más.

La tropa, obediente a mi voz, se detuvo y rodeó a los comandantes enemigos.

Bolognesi se dirigió a mí y me dijo:

-Estoy rendido; no me mate, que estoy herido; ¡soy un pobre viejo cargado de hijos!

En el acto contesté:

-Los oficiales chilenos no matan a los heridos ni a los prisioneros.

Bolognesi, en señal de rendición, gritó a los suyos:

-¡Alto el fuego! ¡Alto el fuego!

Sobre la marcha, recibí de manos del coronel don Francisco Bolognesi, su espada, y del capitán Espinosa, la suya.

Esas armas las poseen hoy, don Juan Miguel Dávila Baeza, la de Bolognesi y la familia de mi capitán don José Losedano Fuenzalida, la de Espinosa.

Don Juan Guillermo Moore, Bolognesi y Espinosa, fueron inmediatamente puestos bajo custodia, para librarlos de la furia de los soldados que no querían dar cuartel.

Yo continué mi camino, acompañado por mi sargento Briones y tropa de mi compañía, y en demanda de otra situación.

Por desgracia, habiendo cesado el fuego y dándose por todos la orden de no continuarlo, y estando rendido aquel poderoso reducto, un infeliz soldado, dicen algunos, ¡jamás se sabrá quien fue, creo yo, hizo reventar uno de los grandes cañones de la batería del mar!

Esa felonía volvió loco a todo el mundo, y a nadie se perdonó entonces la vida.

Más tarde pude ver juntos los cadáveres de Bolognesi, Moore y otros que no recuerdo. Bolognesi tenía roto, destapado el cráneo de un culatazo.

La tropa, furiosa, los mató estando rendidos».